ガイドライン2025概要

※2025年11月30日までパブリックコメントを求めており、本掲載内容は最終版ではございませんのでご注意ください。

はじめに

新生児蘇生法アルゴリズムは新生児蘇生の指針を示したもので、医療の進歩から示されたエビデンスに基づいて5年ごとに改訂されます。 2025年10月23日に日本蘇生協議会(JRC)から「JRCガイドライン2025第4章新生児の蘇生」が公表されました。JRCアルゴリズム2025年版としては2020年版NCPRアルゴリズムに声門上気道(SGA)デバイスについて補足を追記する以外の変更は行いませんでした。 一方、下記に示すNCPRの教材としての2025年版アルゴリズムは、蘇生の流れ、安定化の流れのそれぞれの評価・介入項目に変更はありませんが、分娩室に掲示され蘇生現場で利用することを念頭に、JRCアルゴリズム2025年版を現場において必要な情報に限定したうえでスリム化しました。

1.新生児蘇生法アルゴリズム2025改訂コンセプト

新生児の徐脈・心停止の原因の多くは低酸素性(呼吸原性)です。徐脈・心停止の状態によって生じる臓器の低酸素・虚血の状態の臓器を機能維持のために必要なエネルギー消費に見合った酸素化された血流を維持することが必要です。従って新生児蘇生は死亡を含む神経学的後障害予防で新生児集中治療につなげる脳蘇生がゴールになります。

日本の病院前救護においては米国シアトル発祥のhigh performance CPRが普及しつつあります。成人では胸骨圧迫が最も重要な手技ですが、新生児蘇生にこの概念をあてはめるなら人工呼吸に置き換えて考える必要があります。

新生児蘇生の基本は、低体温を予防しつつ、遅延なき人工呼吸の開始、早期に適切な人工呼吸の確立と自発呼吸再開までは人工呼吸の中断を最低限にすることです。さらに、循環補助が必要な児には高濃度酸素を使用した人工呼吸に加え胸骨圧迫との連動へ進む蘇生の流れに沿って適切に評価と処置を繰り返します。

・2020年版アルゴリズムではCOVID-19流行下であったため、ブリーフィングの中でも感染防御にフォーカスが当てられていました。2025年版アルゴリズムではhigh performanceなNCPRを実践するうえで、誰が評価し介入を行うかを明確にするためブリーフィングのボックス内の感染予防の文言は役割分担の表記に変更し、物品の確認との2項目としました。

・マスクとバッグでの有効な換気の確立が困難な場合、2020年版より加わったマスクに変わる新たな換気デバイスである声門上気道デバイスをアルゴリズムにも付記しました。

・ローリスク分娩では新生児を担当する人員は多くは1−2名であるため、縦軸の体温管理に加えて応援要請の検討を加えました。

2. 2025年版アルゴリズムの変更点

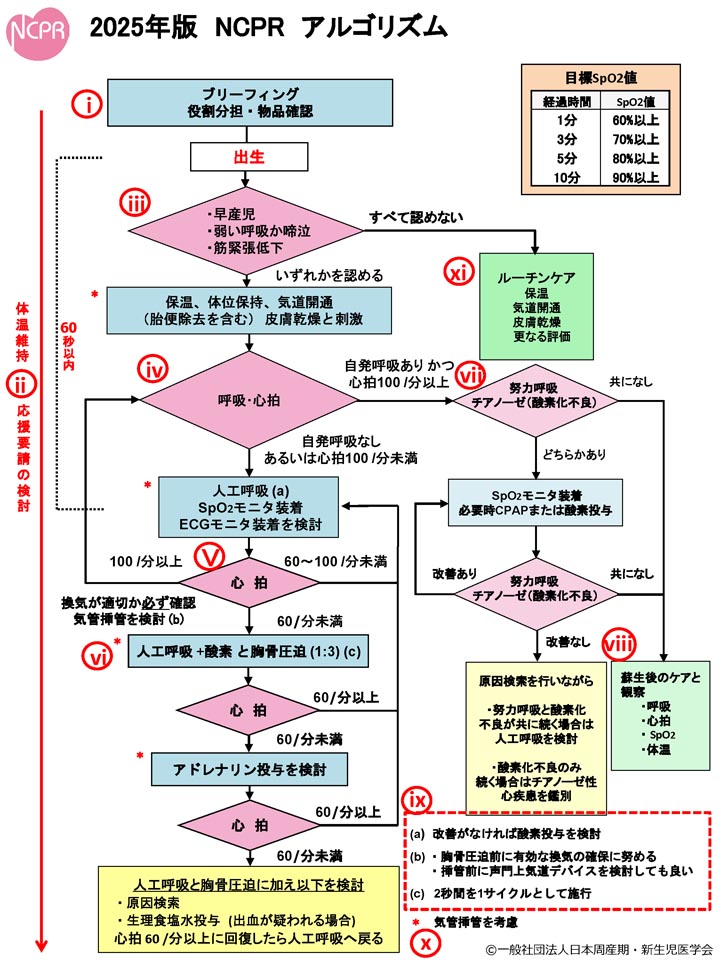

アルゴリズム(図1)の変更点を項目ごとに解説していきます。

図1

ⅰ.ブリーフィング内のボックスの表示項目の変更

ブリーフィングとは蘇生担当者と生まれてくる児に影響する母体感染症と、蘇生に関わる母体情報を短時間に確認し、チームパフォーマンス向上のために役割分担を決定し、物品が整備されているかを確認する時間です。感染症対策は各施設のマニュアルに従って行うのでボックス内からは削除しました。一方、蘇生におけるチームパフォーマンスを上げるうえでは役割分担が重要であることからボックス内に役割分担を入れ、物品確認と合わせて2項目としました。

ⅱ.縦軸の体温維持に加え応援要請の検討を追加

NCPR講習会では最初から3名が現場にいる形での3名1組でシナリオ演習を行うことが多いですが、ローリスク分娩の現場では新生児蘇生を担当するのは1名であることも少なくありません。十分な人員が整っていない場合に応援要請のタイミングが遅れないよう応援要請の検討を縦軸に加えました。応援要請はどの程度の時間で参加できるかを考慮し、ブリーフィングではどのような状態の時にどのような方法で誰が応援要請を行うか確認する必要があります。

ⅲ.出生直後のチェックポイントの文言の削除

◇は評価のボックスであり前後関係からアルゴリズム図内に「出生直後のチェックポイント」の記載がなくても理解できるため削除しました。早産児・弱い呼吸か啼泣・筋緊張低下のチェック項目自体は変更ありません。

ⅳ.呼吸・心拍を確認の“を確認”および“SpO2モニタ装着を検討”の文言の削除

◇は評価のボックスなので呼吸・心拍を確認の“を確認”の文言を削除しました。また、“SpO2モニタ装着を検討”は評価後の行動なので削除しました。

ⅴ.心拍数確認の“数確認”の文言の削除

心拍数確認のボックスは「心拍」の表記に統一し、◇は評価のボックスなので“数確認”を削除しました。

ⅵ.胸骨圧迫開始時の「+酸素」の強調

人工呼吸(+酸素)と胸骨圧迫(1:3)の表記から、+酸素の()を外して、人工呼吸、酸素、胸骨圧迫を同列とし、酸素投与の忘れを防ぐため人工呼吸・酸素・胸骨圧迫の3つの動作を並列化しました。

ⅶ.努力呼吸・チアノーゼ(酸素化不良)の確認の“の確認”の文言の削除

◇は評価のボックスなので“の確認”の文言を削除しました。

ⅷ.蘇生後のケアの見出しを「蘇生後のケアと観察」の表記にして具体的な項目を追加

蘇生後のケアとして「注意深く呼吸観察を継続」の表記から、「蘇生後のケアと観察」の表記に変更し、ボックス内に一般的なバイタルサインである呼吸・心拍・SpO2・体温を追加しました。

ⅸ.(a)(b)(c) の文言の簡略化

a.

“心拍またはSpO2値の改善がなければ酸素を追加・増量する”を “改善がなければ酸素投与を検討”に変更しました。この時点での評価項目は心拍とSpO2モニタ装着後はSpO2なので簡略化しました。また、酸素を追加・増量するの“追加と増量”は酸素濃度を上げることなので“酸素投与を検討”としました。

b.

評価後に次のステップに進む際には常に直前の行動が適切であったかを確認するので、文章を簡略化して“・胸骨圧迫前に有効な換気の確保に努める”としました。 また、ILCORでは有効な換気の確保のための器具として声門上気道デバイスの推奨度が上がっており、マスクバッグ換気に代わる第一選択としての推奨も出てきています。しかし我が国では新生児蘇生において声門上気道デバイスの普及率は低いため、まず日本における気管挿管の代替え手段としての声門上気道デバイスの認知度を上げることが重要と考え、有効な換気の手段として“・挿管前に声門上気道デバイスを検討しても良い”の表記を追加しました。

c.

“人工呼吸と胸骨圧迫:1分間では人工呼吸30回と胸骨圧迫90回となる”は単なる知識であり、人工呼吸と胸骨圧迫比1:3を適切なスピードで行うことが重要であるため、実施上の注意点として“2秒間を1サイクルとして施行“と修正しました。

ⅹ.気管挿管を考慮する場面に*(アスタリスク)を追加

気管挿管を考慮する場面に*(アスタリスク)を追加 テキストに収載するアルゴリズムに合わせて挿管を考慮する場面に*(アスタリスク)を追加しました。

ⅺ.ルーチンケアのボックス内に記載していた(母親の側で)を削除

アルゴリズムで記載した内容は現場での蘇生に直接関係する内容のみに絞って極力簡略な表現として視認性を高めました。母子関係確立のために母親のそばで行うことは重要ですが、「どこで」ルーチンケアを行うかは施設の構造上の問題に依存するため、アルゴリズムからは削除しました。

早期母子接触や母親の胸腹部でルーチンケアを行うかについてもブリーフィング中に確認し、最終的には母親に確認することも医療安全対策の上でも重要です。

3. トピックス

以下にこの5年間で検討された40項目のうちSystematic Reviewが行われた19項目中“資源の限られた環境下での低体温療法”を除いた18項目についてILCORの推奨と共に付記します。JRCの見解があるものは要約して掲載してあります。 (関連する項目はまとめたので見出しは15項目となります。)

1.臍帯管理について

ⅰ)仮死のない正期産児および後期早産児

ILCORの推奨と提案

在胎34週以上で出生後すぐに蘇生を必要としないと判断された正期産児および後期早産児に対しては、臍帯結紮遅延・延期(60秒以上)を提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低い)

JRC の 推奨と提案

我が国における有益性と有害性に関するエビデンスが不十分であるため在胎34週以上で活気があり、出生後すぐに蘇生を必要としないと判断される正期産及び後期早産児に対して、60秒以上の臍帯遅延結紮・延期を推奨も否定もしない。

JRC の見解

多血症の発症率の上昇および高ビリルビン血症に対する光線療法の増加と関連することも明らかとなった。日本人においては血清ビリルビン値が白人に比べて有意に高い。臍帯遅延結紮を導入した場合、光線療法の頻度の増加とそれに伴う児の入院期間の延長が危惧される。これらのことから、JRCとしてはこれらの児に対し臍帯遅延結紮を支持あるいは否定するエビデンスは十分ではないと判断し、推奨も否定もしないこととした。

ii.活気のない正期産児および後期早産児

ILCORの推奨と提案

・出生後の刺激にもかかわらず活気のない正期産児および後期早産児に対しては、臍帯早期結紮よりも臍帯結紮前の臍帯ミルキングを行うことを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低い)

・出生後の刺激にもかかわらず活気のない正期産児および後期早産児に対して、臍帯結紮前に蘇生を開始すること(intact cord resuscitation)に関しては、十分なエビデンスはない。

JRCの推奨と提案

出生後の刺激にもかかわらず活気のない正期産児および後期早産児に対して、臍帯早期結紮に比べて、臍帯結紮前の臍帯ミルキング、あるいは臍帯循環を維持したままの蘇生を行うことをわが国では現時点で推奨も否定もしない。

JRCの見解

現時点ではこれらの児に対し臍帯結紮前の臍帯ミルキングを推奨も否定もしないこととした。これは、わが国においては臍帯結紮前の臍帯ミルキングは普及していないこと、臍帯処置のために人工呼吸の遅れが懸念されること等を考慮した。今後わが国における実施のためには臍帯結紮前の臍帯ミルキングの手技・トレーニングの確立と普及が望まれる。

iii. 35週未満の早産児

ILCORの推奨と提案(ILCORでは37週未満で検討している)

・出生後すぐに蘇生が必要でない37週未満の早産児においては、60秒以上の臍帯結紮遅延を推奨する。(強い推奨、エビデンスの確実性:中等度)

・出生後すぐに蘇生が必要でない28週0日以上37週未満の早産児においては、児の血液学的予後を改善するために、臍帯結紮遅延の代わりに臍帯ミルキングを行ってもよいことを提案する。それぞれの母児の状況を考慮する必要がある。(条件付き推奨、エビデンスの確実性:低い)

・在胎28週未満の早産児に臍帯結紮前の臍帯ミルキングを行わないことを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低い)

・在胎28週未満の早産児に、臍帯結紮後の臍帯ミルキングを推奨するエビデンスは不十分である。

・出生後すぐに蘇生が必要な在胎37週未満の早産児に対して、臍帯管理に関する推奨を行うにはエビデンスが不十分である。

・多くの研究で除外基準とされるような母・児・胎盤の条件(一絨毛膜多胎、先天奇形、胎盤以上、同種免疫性貧血、胎児貧血、胎児機能不全、母体合併症)を有する新生児における出生児の臍帯管理の推奨をするためのエビデンスは不十分である。これらの状況においては、状態の重症度、母児のリスク評価に基づき個々の症例における決断を行うことを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低い)

JRCの推奨

在胎28週未満の早産児に対して

・臍帯結紮後の臍帯ミルキングは妥当である。(優れた医療慣行に関する記述)

・出生後すぐに蘇生が必要でない場合は、臍帯結紮後の臍帯ミルキングの代わりに60秒以上の臍帯遅延結紮を行ってもよいと提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:中程度)

・臍帯結紮前の臍帯ミルキングは行わないことを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低い)

在胎28週以上35週未満の早産児に対して

・蘇生の必要性、貧血および黄疸のリスクとのバランスを考慮して、臍帯ミルキング、60秒以上の臍帯遅延結紮、臍帯早期結紮のいずれが適切かを検討することは妥当である。(優れた医療慣行に関する記述)

全ての35週未満の早産児に対して

・臍帯遅延結紮を行うには、臍帯結紮中の児の保温や児の状態観察に関する対策を整えておく必要がある。(優れた医療慣行に関する記述)

・可能な限り、分娩前に産科および新生児科・小児科の医療従事者と両親の間で臍帯管理の計画について話し合い、その際、個々の母体および新生児の状況を考慮する必要がある。(優れた医療慣行に関する記述)

・多くの研究で除外基準とされている母体、胎児、胎盤の状態(特に多胎、先天異常、胎盤異常、同種免疫、胎児貧血、胎児機能不全および母体疾患)に対する臍帯管理に関する推奨を行うための根拠も不十分である。このような状況では、病態の重症度と母体および新生児リスクの評価に基づいて個別に判断することを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低い)

JRCの見解

2020年の推奨を修正して、在胎28週未満の早産児には臍帯結紮後の臍帯ミルキングを妥当とし、臍帯結紮前の臍帯ミルキングは行わないことを提案した。これは世界的に見てわが国の在胎28週未満の超早産児の死亡率や重症IVHの発症率が低く、臍帯結紮後の臍帯ミルキングの明らかな有害性の報告がないためである。一方、臍帯結紮前の臍帯ミルキングに関しては、低い確実性ではあるが在胎28週未満での重症IVHの増加のエビデンスがあり、行わないことを提案した。

日本では、臍帯遅延結紮は普及していないが、世界的には出生後すぐに蘇生が必要でない早産児に対する臍帯遅延結紮の有効性と安全性のエビデンスが蓄積され、中等度の確実性のエビデンスに基づき、ILCORでは少なくとも60秒間の臍帯遅延結紮を強く推奨している。このことから、今回新たに日本においても、児の保温や児の状態観察に関する対策を整えたうえで、在胎28週未満の早産児においては、臍帯結紮後の臍帯ミルキングの代わりに60秒以上の臍帯遅延結紮を行ってもよいことを提案した。

また在胎28週以上35週未満の早産児に関しては、日本人の相対的な黄疸のリスクの高さを考慮しつつも、蘇生の必要性、貧血のリスクとのバランスを考慮して、臍帯結紮後の臍帯ミルキング、60秒以上の臍帯遅延結紮あるいは臍帯早期結紮のいずれかを検討することを提案することとした。

2.体温維持

i. 正期産児および後期早産児

ILCORの推奨と提案

・在胎34週以上の後期早産児および正期産児において、正常体温を維持するために出生時の室温を20℃ではなく23℃以上に設定することを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低いGRADE 2D)

・蘇生を必要とするリスクが低い在胎34週以上の後期早産児および正期産児において、正常体温を維持するために、出生直後に母児皮膚接触(skin-to-skin care)を行うことを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低い GRADE 2D)

・母児皮膚接触が実施できない状況においては、正常体温を維持するために、プラスチックバッグまたはラップの使用を検討することを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低い GRADE 2D)

ii. 在胎34週未満の早産児

ILCORの推奨と提案

・在胎34週以上の後期早産児および正期産児と同様に、出生時の室温を20℃と比較して23℃以上に設定することにより、正常体温を維持することを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低いGRADE 2D)

・出生直後の在胎34週未満の早産児において、入院時低体温が問題とされる場合には、保温マットレスの使用を追加することを検討するのは合理的であるが、高体温のリスクがある。(条件付きの弱い推奨、エビデンスの確実性:低いGRADE2C)

・出生直後の在胎34週未満の早産児に対しては、正常体温を維持するためにプラスチックバックまたはラップの使用を推奨する。(強い推奨、エビデンスの確実性:中等度 GRADE 1B)

・出生直後の在胎34週未満の早産児に対して、正常体温を維持するためにキャップなどで頭部を覆うことを推奨する。(強い推奨、エビデンスの確実性:中等度 GRADE 1B)

・出生直後の在胎34週未満の早産児に対して、入院時低体温が問題であることが示され、かつ資源が許す場合には、分娩室での呼吸補助に加温加湿ガスを使用することを提案する。(条件付きの弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低いGRADE 2D )

・出生直後の在胎34週未満の早産児に対して、正常体温を維持する目的でラジアントウォーマーを使用する場合、手動モードと比較してサーボ制御モードを使用することの是非を示す十分なエビデンスはない。

3.清明羊水の吸引

ILCORの推奨と提案

・出生時、清明羊水から出生した新生児に対し、ルーチンには口と鼻の吸引を行わないことを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低い Grade 2D)

JRCの見解

本トピックス清明羊水の場合であるが胎便性羊水混濁を伴った活気のある新生児に対しても従来通り適用する。

4.出生直後の皮膚刺激

ILCORの推奨と提案

・出生直後に呼吸がない、あるいは断続的、または浅い呼吸を伴う新生児に対して、保温などの初期対応に加えて皮膚刺激を行うことは合理的であると提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低い Grade2D)

・皮膚刺激により、出生直後に呼吸がない、あるいは断続的、または浅い呼吸が続く新生児に対するPPVの開始を遅らせない。(優れた医療慣行に関する記述)

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

5. 分娩室における心拍数モニタリング

i. 診断

ILCORの推奨と提案

・分娩室で蘇生が必要な新生児の心拍数評価には心電図モニタの使用は合理的であると提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低い Grade2C)

・心電図モニタが利用できない場合は、パルスオキシメータと聴診による心拍数評価が合理的な代替手段だが、これらの方法の限界に留意すべきである。 (弱い推奨、エビデンスの確実性:低い Grade2C)

・分娩室での新生児の心拍数評価のための、デジタル聴診器、可聴式あるいは可視式のドップラー超音波、乾式電極技術、反射式緑色光フォトプレチスモグラフィー、経皮横隔膜筋電図の使用に関する十分なエビデンスはない。

・出生直後の新生児に対し、無脈性電気活動(PEA)が疑われる場合には、聴診あるいは聴診とパルスオキシメータの併用による心拍数確認を行う。(優れた医療慣行に関する記述)

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

ii. 臨床的アウトカム

ILCORの推奨と提案

分娩室における心拍数モニタリング(診断)の推奨と提案に同じ。

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

6.陽圧換気(PPV)デバイス

ILCORの推奨と提案

・資源が許す状況であれば,出生時にPPVを受ける児に対し、自己膨張式バッグよりもTピース蘇生器を使用することを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低いGrade 2D) ただし、ガス源不備の状況に備え、Tピース蘇生器のバックアップとして自己膨張式バッグは使用できるように準備しておく。

・流量膨張式バッグと比較してTピース蘇生器を推奨するデータはない。

・自己膨張式バッグと比較して流量膨張式バッグを推奨するデータはない.

・効果推定の信頼度が非常に低いため、ILCORではPEEPバルブ付きの自己膨張式バッグとPEEPバルブ無しの自己膨張式バッグの使用に関するいかなる推奨もあまりに憶測的であると判断した。

JRCの見解

現在のわが国において人工呼吸のデバイスの普及に関して、自己膨張式バッグが最も多く、Tピース蘇生器の普及は30%台に留まる。加えてTピース蘇生器 vs 流量膨張式バッグ、流量膨張式バッグ vs 自己膨張式バッグに関する研究は認められない。このことからJRCとしては出生時に特定のPPVデバイスの使用を推奨することは困難である。

7.呼吸障害のある正期産児および後期早産児に対する持続陽圧換気(CPAP)

ILCORの推奨と見解

・分娩室において、自発呼吸がありかつ呼吸障害がある正期産児および後期早産児に対して、CPAPをルーチンに使用する、またはルーチンに使用しないことを提案する十分なエビデンスはない。

JRCの見解

自発呼吸がありかつ呼吸障害がある後期早産児および正期産児に対し、必要に応じてCPAPまたは酸素投与を実施するというアルゴリズムを変更しない。

8.新生児蘇生における声門上気道デバイス

ILCORの推奨と提案

・資源があり十分なトレーニングがなされた環境においては、出生直後にPPVを受ける在胎34週以降の新生児に対して、第1手段としてフェイスマスクの代わりに声門上気道デバイスを使用してもよいと提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低い Grade2C)

・34週以降の早産児や正期産児の蘇生においては、フェイスマスクでの換気かうまくいかなければ、第2手段として声門上気道デバイスを気管挿管に代わる手段として提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低いGrade2C)。

・新生児蘇生においてフェイスマスクによるPPVがうまくいかず、気管挿管ができない状況であれば、声門上気道デバイスを検討することが妥当である。(優れた医療慣行に関する記述)

JRCの見解

ILCORの見解を支持するが、我が国では分娩室に声門上気道デバイスの配置が十分に普及していないため、アルゴリズムの注釈に挿管の代替え手段として追記するのに留めた。

9.ビデオ喉頭鏡 vs 従来型喉頭鏡

ILCORの推奨と提案

・資源があり十分なトレーニングがなされた環境においては、出生時または新生児病棟で気管挿管を行う新生児において、特に経験の浅い医療従事者が挿管を行う状況において、従来型の喉頭鏡と比較してビデオ喉頭鏡の使用を提案する。 (条件付き弱い推奨、エビデンスの確実性:中等度 Grade2B)

・従来型の喉頭鏡はビデオ喉頭鏡と比較して有害事象の増加が示されていないことから、依然妥当な選択肢として提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低いGrade2D)

JRCの見解

医療資源があり、ビデオ喉頭鏡に関して十分にトレーニングがなされた環境を条件に、出生時または新生児病棟で気管挿管を行う新生児で、特に経験の浅い医師が挿管を行う状況において、上級医の監督指導のもと従来型の喉頭鏡と比較してビデオ喉頭鏡の使用を検討することは妥当と考える。

10.早産児蘇生のための初期酸素濃度

ILCORの推奨と提案

・在胎32週未満で出生した新生児に対しては、30%以上の酸素で蘇生を開始することは合理的であると提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低い Grade2C)

・在胎32~35週未満で出生した児に対しては、推奨と提案を行うのに十分なエビデンスが存在しない。

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

11. 非侵襲的換気時の呼気二酸化炭素モニタリング

ILCORの推奨と提案

出生直後の新生児において、フェイスマスク、声門上気道デバイス、鼻カニュラなどのインターフェースを用いた非侵襲的間欠的陽圧換気(NIPPV)の際に呼気二酸化炭素モニタを使用することを推奨する、または推奨しないためのエビデンスは不十分である。

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

12. 新生児蘇生中の呼吸機能モニタリング

ILCORの推奨と提案

出生時に呼吸補助を受ける新生児に対して、呼吸機能モニタリングを使用する、または使用しないことを提案する十分なエビデンスはない。(エビデンスの確実性:低い)

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

13. PPV中の近赤外分光分析法

ILCORの推奨と提案

・出生直後に持続的気道陽圧またはPPV、またはその両方を受ける新生児に対して、心電図モニタの有無にかかわらず、臨床所見およびパルスオキシメータに加えて(または比較して)、NIRSによる脳局所酸素飽和度(脳rSO₂)のモニタリングを行う、または行わないことを推奨する十分なエビデンスはない。(エビデンスの確実性:非常に低い )

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

14. 意図しない低体温新生児の復温

ILCORの推奨と提案

・分娩後に意図せず低体温となった新生児には、復温を開始すべきだが、急速復温(≧0.5℃/時)または緩徐復温(<0.5℃/時)のいずれかを提案する十分なエビデンスはない。

・復温速度にかかわらず、復温のためのプロトコールを使用する。特に復温速度を加速させるために生理的な温度を超えた温度設定を使用する場合は、高体温を引き起こすリスクがあるため、頻回または持続的な体温のモニタリングを行う。すべての低体温の新生児では、低血糖のリスクがあるため、血糖値のモニタリングを行うことは妥当である。(優れた医療慣行に関する記述)

JRCの見解

JRCもILCORの推奨と提案を支持する。

15. 新生児蘇生中の家族の立ち会い

ILCORの推奨と提案

環境、施設、親の意向が許す状況であれば、母/父/パートナーが 新生児の蘇生に立ち会うことは合理的であると提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:非常に低いGrade 2D)

JRCの見解

この推奨と提案を支持する。ただし、保護者の支援と付き添いには適切なトレーニングを受けた十分な人員が必要である。

4.過去の推奨の撤回

CoSTRでの推奨と提案の変更は原則Systematic Reviewの結果に基づいて行われます。今回2つの推奨と提案が撤回されました。

1. 正期産児蘇生のための初期酸素濃度(Evup2025)

2020のILCORの推奨と提案は、

・出生時に呼吸サポートを受ける在胎35週以上の新生児において、21%の初期酸素濃度(室内気)で蘇生を開始することを提案する。(弱い推奨、エビデンスの確実性:低いGRADE2C)

・100%の初期酸素濃度で蘇生を開始しないことを推奨する。(強い推奨、エビデンスの確実性:低いGRADE1C)

であった。

今回、

・100%の初期酸素濃度で蘇生を開始しないことを推奨する。(強い推奨、エビデンスの確実性:低いGRADE1C)は撤回された。

JRCの見解

日本においては、空気供給やブレンダーがないために、100%酸素を新生児蘇生に使用している産科診療所もある。そのことからもILCORの正期産児および後期早産児に対して「100%の初期酸素濃度で蘇生を開始しないことを推奨する」という以前の推奨を、エビデンスの確実性が不十分であり暫定的に撤回することは妥当であろう。

2. 炭酸水素ナトリウム(Evup2025)

2020のILCORの推奨と提案は

・炭酸水素ナトリウムは、短時間のCPR中は推奨されないが、遷延する心停止状態では、十分に換気が確立され、他の治療法に反応が見られない場合に有用であるかもしれない。

この治療推奨は、2005年から2020年のCoSTRで繰り返し言及されていたが、現在のエビデンスの確実性評価法に基づくと支持することはできない。タスクフォースは、本推奨を支持する直接的または間接的なエビデンスが存在しないと結論づけた。その結果、この治療推奨は撤回され、将来新たなエビデンスが得られた場合に再検討することとなった。

5.まとめ

今回の改訂にあたり2021年以降のAnnual CoSTRからCoSTR 2025までにSystematic ReviewとScoping Reviewに加え、2020年以前に実施された12件のレビューに関するエビデンスアップデートが追加され40件のPICOST(Population, Intervention, Comparator, Outcome, Study design, Time frame)が検討されました。基本的には評価と介入に関しての変更点はありません。

繰り返しになりますが、新生児の蘇生は換気が最も重要な手技です。マスクとバッグによる換気の確立が出来ない場合は声門上気道デバイスを使用した換気に関してILCORの推奨度が上がりました。我が国では普及が遅れているためアルゴリズムに付記することに留めました。声門上気道デバイスは気管挿管と異なり医師以外、看護師・助産師も挿入可能ですので、各医療機関で蘇生器具として導入を進めていただきたい。

今回のガイドライン改訂に関しても皆様方のご意見を伺い、2030年の改訂に備えていきます。生まれてくるお子様とご家族のために、今後ともNCPR事業に対するご支援とご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。